近年、「技術流出」が企業経営における深刻なリスクとして注目されています。

とくに地政学リスクの高まりや経済安全保障の観点から、技術流出は企業における損失にとどまらず、国家レベルの安全にも関わる問題となっています。

本記事では、技術流出とは何かから、なぜいま対策が必要なのか、そして企業が取るべき対策まで、わかりやすく解説します。

退職者による情報漏えい対策を検討されている方におすすめの資料

-

経済安全保障時代の

情報漏えい対策最新の法規制動向や内部不正の実例を踏まえ、DLPによって企業の情報漏えい対策を強化する方法について紹介した資料

-

従業員の不正による

営業秘密の流出を防ぐ従業員による内部不正事案の現状や発生原因を紐解きながら、

被害を未然に防ぐ方法をご紹介 -

技術流出対策

ユースケース10選現場で実践されている、DLPを用いた情報流出対策のユースケースをご紹介

目次

技術流出とは?原因と事例について紹介

技術流出とは

「技術流出」とは、企業や組織が保有する技術的な成果やノウハウ(営業秘密)などの知的資産が、社外へ漏えいすることを指します。

とくに半導体や先端素材などの製造分野に加え、AIや量子技術などの先端分野では、技術流出が発生すると、競合他社や第三者に模倣または悪用される可能性があり、企業の競争力を根底から脅かす大きなリスクとなりえます。

主な原因と事例

技術流出の原因は、以下の3つに大別されます。

人を通じた技術流出

内部不正による技術情報の持ち出しや、退職者が転職先に情報を持ち出すケースが挙げられます。

外部委託先や共同研究先など、社外関係者を通して流出することもあります。

国内研究機関における情報漏えい事例

2023年に国内のある研究機関の主任研究員が、技術情報を電子メールで海外企業に不正送信したとして、不正競争防止法違反の容疑で逮捕された。漏えい先の海外企業は、約1週間後に現地で特許を出願し、2年後に権利を取得。

サイバー攻撃による技術流出

特定の企業や組織を狙い、高度な標的型攻撃やランサムウェア攻撃などを通じて企業ネットワークに不正アクセスし、直接技術情報を窃取するケースです。

最近では、国家支援型の攻撃グループによる活動も確認されており、サイバー空間における脅威は一層深刻化しています。

国内製造企業のサプライチェーン攻撃事例

2020年、国内大手製造企業がサプライチェーン攻撃により不正アクセスを受け、個人情報などの機密情報、防衛関連の機微情報が流出。安全保障に関する情報漏えいが確認された事例。

経済活動を通じた技術流出

M&Aや生産拠点の海外進出、業務提携などの経済活動を通じて、知らぬ間に技術が流出してしまうケースもあります。

海外企業との取引において、技術の引き渡しや図面の開示が必要な際には、法的及び技術的な管理が不可欠です。

製造委託先からの技術流出

日本企業A社がX国企業B社に製造を委託したところ、提供した部品をもとにB社がリバースエンジニアリングによって類似製品を開発し販売した。A社が抗議するも、B社は独自開発と主張。重要な技術が流出し、B社にシェアを奪われてしまった*1。

なぜ今技術流出対策が重要なのか

技術流出への備えが重要視されている背景には、以下の3つの要因があります。

企業の競争力維持のため

流出した技術情報が国内外の企業にわたり、競合商品が販売されることで、自社の差別化要素が失われる可能性があります。

また、流出先の企業がその技術情報を特許出願して権利を取得することも考えられます。

技術流出は自社の売上や利益の低下だけでなく、企業ブランドや市場での立ち位置に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

技術流出対策は、企業にとってコストではなく、ビジネス全体を強化する投資として位置付ける必要があります。

内部不正や退職者によるリスクの増加

近年、人材の流動化が進み、技術者が頻繁に企業を移動するようになる中で、故意または過失による機密情報の漏えいをどう防ぐかが重要な課題となっています。

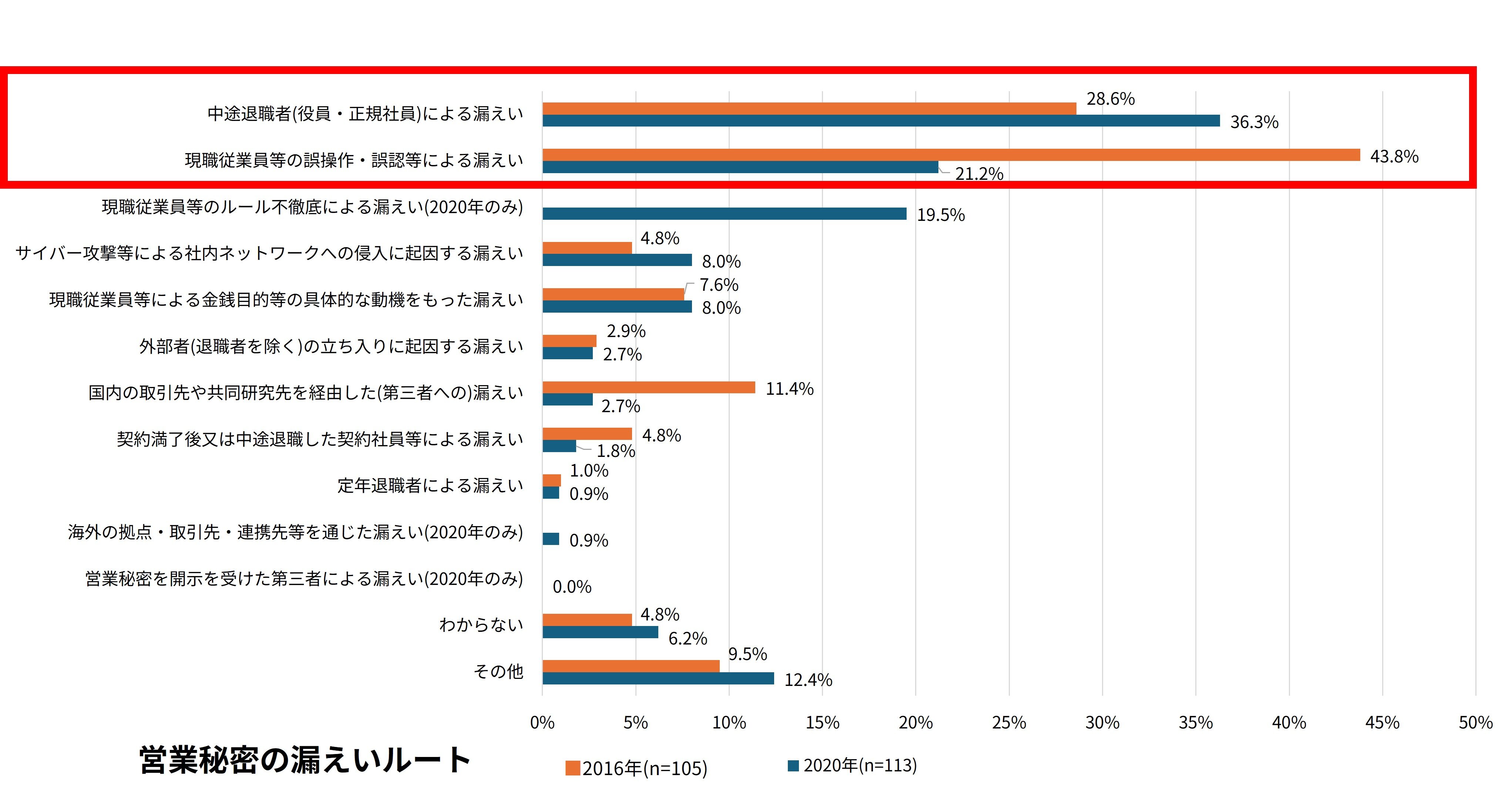

実際に、企業における機密情報の漏えいは、外部からの脅威よりも内部関係者によるものが多い傾向にあります*2。

内部不正の発生は企業の信用問題につながるため、報告されていないものも多く、実際にはさらに多くの事案が発生していると考えられます。

図:営業秘密の漏えいルート

出所:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) │ 「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」報告書についてを元にIWIが作成

経済安全保障の観点

重要技術や未公開の特許情報が海外に渡ることで、他国の軍事力や産業競争力の強化につながるおそれがあります。

今や、技術情報を守ることは企業の責任であると同時に、国としても取り組むべき重要な課題となっており、以下のような法制度や指針が整備されています。

経済安全保障推進法

2022年5月に成立した経済安全保障推進法では、重要物資の安定的な供給の確保、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、先端的な重要技術の開発支援、特許出願の非公開に関する4つの制度が創設されています。

このうち、先端的な重要技術の開発支援に関する制度において、特定重要技術を将来の国民生活・経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、その技術が外部に不当に利用された場合において国家・国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものなどと定義しています。

また、特許出願の非公開に関する制度によって、公にすることにより国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願については、出願公開などの手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、技術情報などの流出を未然に防ぐ仕組みが導入されています*3。

重要経済安保情報保護活用法

2024年5月には重要経済安保情報保護活用法が成立しました。

同法では、重要経済基盤(重要なインフラや物資のサプライチェーン)に関する一定の情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものを「重要経済安保情報」として指定しています。

また、いわゆるセキュリティ・クリアランス制度によって、経済安全保障における重要な情報の漏えいや、悪意のある第三者・外国勢力への流出、技術の不正取得といったリスクを低減しています*4。

技術流出対策ガイダンス(第1版)

2025年5月、経済産業省は企業向けに『技術流出対策ガイダンス』を公表しました。

本ガイダンスは、様々なビジネスシーンに応じ、どのような技術流出リスクが存在するか整理し、有効と考えられる技術流出対策を整理、選択肢として提示しています。

実務に即した対策が盛り込まれており、企業の自主的な取組みを支援する指針となっています*5。

これらの法制度や指針から、企業の競争力や国家の安全保障を維持・強化するためには、機密情報の適切な管理と漏えい防止、そしてその有効活用に向けた体制づくりが不可欠であると考えられます。

最近では、機密情報の保護を目的として、情報管理体制の強化に取り組む企業も見られるようになっています。

- 資料を請求する

経済安全保障時代の情報漏えい対策について

技術流出を防ぐために、企業が取るべき具体的な対策とは?

ここまで、技術流出のリスクや対策が重要視される背景、法制度の整備について述べましたが、実際に企業はどのような対策を講じるべきでしょうか。

そのヒントとなるのが、経済産業省が2016年2月に公開した『秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~』*6です。

技術情報をはじめとする秘密情報を保護および管理するための指針となっています。

本ハンドブックに沿って、技術情報の漏えいを防ぐ方法を5つご紹介します。

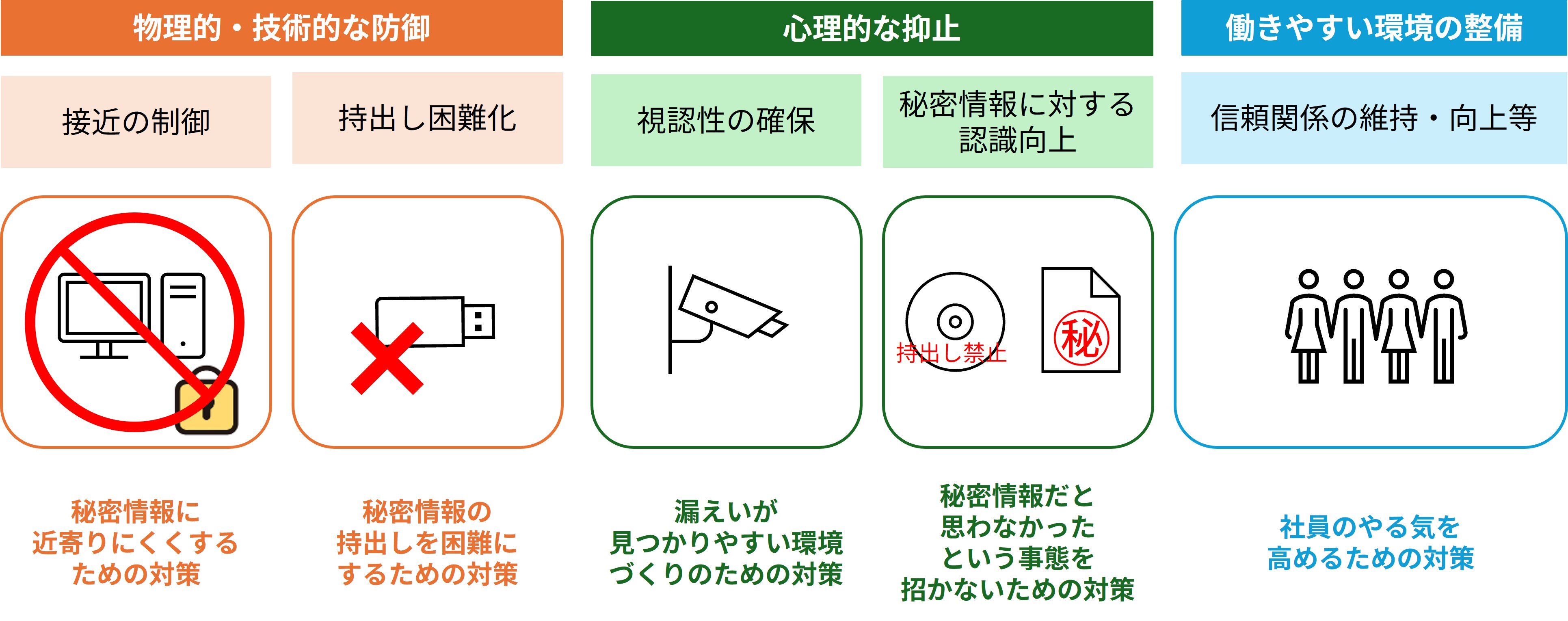

秘密情報に「近寄りにくくする」ための対策(接近の制御)

重要な技術情報に対して、そもそも不用意にアクセスできない環境を構築することが、漏えいリスクを大きく低減する第一歩です。

秘密情報の所在を明確にしたうえで、物理的およびシステム的な制限を施すことで、情報への不要、不正な接触を防止します。

- アクセス権の設定:ファイルやシステムに対する権限を職務に応じて最小限に設定

- 秘密情報を保存したPCを不必要にネットにつながない:社外ネットワークからの遮断、スタンドアロン環境の維持

- 施錠管理:重要書類やPCを保管する棚、部屋の施錠を徹底

- フォルダ分離:秘密情報の格納場所を定める

秘密情報の「持出しを困難にする」ための対策(持出し困難化)

情報を盗み出す行為は、目に見える紙資料の持ち出しだけではなく、USBメモリやクラウド経由のデータ移動など、さまざまな経路で発生します。

そのため、技術的な制御と運用ルールの両面から、情報が社外へ流出する経路を塞ぐことが求められます。

- 私物USBメモリの利用・持ち込みの禁止:社内での使用制限と入退室時の持ち込み制限を明確化

- 会議資料等の回収:会議後に印刷資料を一括回収し、情報の置き忘れ、持出しを防止

- 電子データの暗号化:ファイル単位やディスク単位での暗号化を実施し、不正取得時の情報漏えいを防止

- 外部へのファイルアップロード制限:クラウドストレージや外部サービスへの無許可アップロードを技術的にブロック

漏えいが「見つかりやすい」環境づくりのための対策(視認性の確保)

誰かに見られている、記録が残る、と従業員が感じることで、不正な行為への心理的なハードルは大きく上がります。

環境面やシステム面での“監視”を見える形で整備することで、行動抑制効果を高めることができます。

- 座席配置・レイアウトの工夫:背後からの画面覗き見を防ぐ配置や、監視しやすいオープンなレイアウトを採用

- 防犯カメラの設置:機密エリアに監視カメラを設置し、不正の抑止と記録保持を両立

- PCログの記録:ファイル操作、アプリ利用、外部送信などの操作履歴を取得・分析

- 作業の記録(録画など):重要作業の画面操作を録画し、不正の抑止と事後検証を可能に

「秘密情報だと思わなかった」という事態を招かないための対策(秘密情報に対する認識向上)

従業員の「これは大した情報ではない」という認識の甘さが、意図しない情報漏えいの原因になることもあります。

機密性を意識づける仕組みや、教育を通じて、無自覚のうちに起こる情報漏えいを防ぎます。

- マル秘表示:紙資料や電子ファイルに「マル秘」「社外秘」などの機密区分を明示

- ルールの策定・周知:機密情報の定義や取り扱いルールを文書化し、社内イントラ等で常時共有

- 秘密保持契約(NDA)の締結:従業員や外部関係者と適切な契約を締結

- 無断持出しの張り紙:目に付きやすい場所に注意喚起の掲示を実施

- 研修の実施:具体的な漏えい事例や取り扱いルールについての教育を継続的に実施

社員のやる気を高めるための対策(信頼関係の維持・向上等)

情報管理は制度だけで成り立つものではありません。従業員が自発的に情報を大切に扱おうとする職場文化を育てることも、内部不正や誤操作の抑止につながります。

日常的な職場環境の改善や、共通認識の醸成が必要です。

- コミュニケーション促進:上司や同僚と気軽に相談、共有できる風通しの良い職場づくり

- ワーク・ライフ・バランスの推進:長時間労働や過重なプレッシャーが引き起こす不正リスクを抑えるための制度整備

- 漏えい事例の周知:過去の内部不正や退職者による漏えい事例を社内共有し、「自分ごと」として意識づけ

技術情報流出対策の課題

多くの企業では、すでに資産管理ツール等を導入し、外部デバイスの利用制御や操作ログの取得によって技術情報の漏えい対策を行っています。

資産管理ツールによって、「誰が」「どの端末で」「どのような操作をしたか」といった情報を記録および確認することが可能です。

一方で、それだけでは「どの情報が、どこへ、どのように漏えいしようとしているのか」をリアルタイムに把握したり阻止したりすることは困難です。

具体的には、以下のような課題が残ります。

- 操作ログの量が膨大すぎて、分析が追いつかない

- ログを確認しても、その操作が正当か不正かを即座に判別できない

- 結果として「気づいたときにはすでに漏えいしていた」という事後対応に終始するケースが少なくない

技術流出対策を支援する国産エンドポイントDLPソリューション「CWAT」

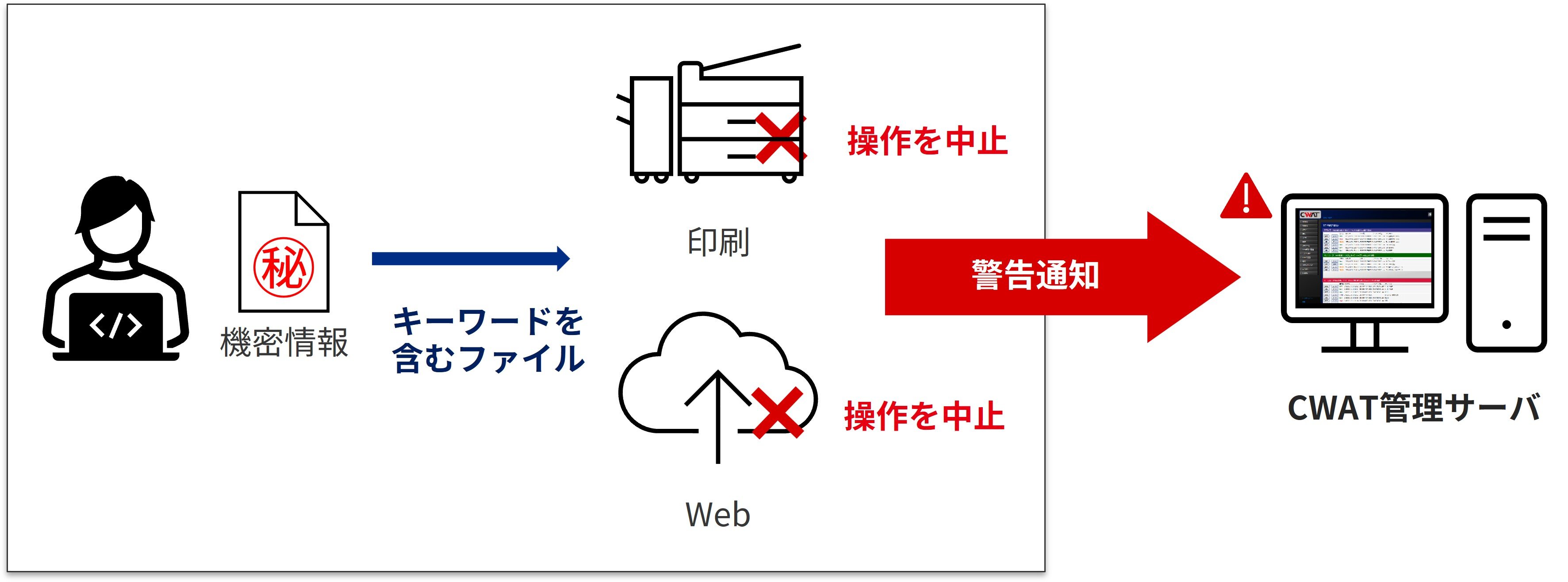

そこで有効なのが、国産エンドポイントDLP(Data Leak Prevention)ソリューションである「CWAT」です。

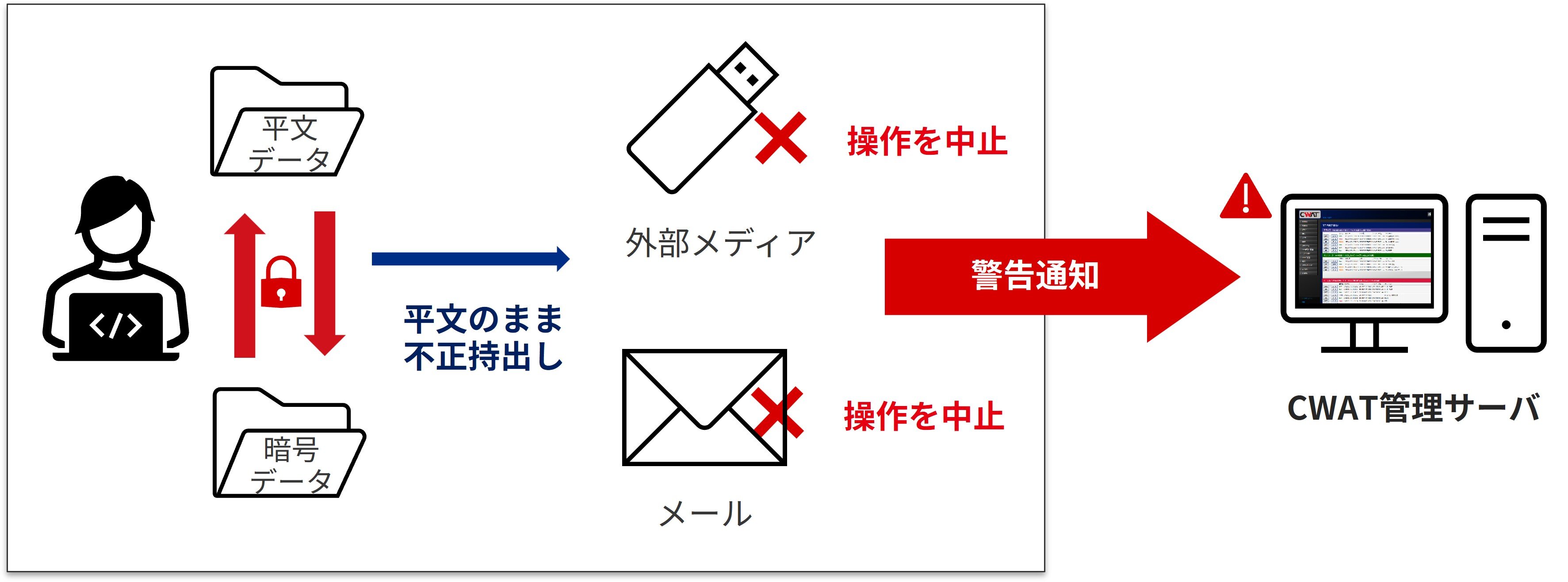

CWATは、外部デバイス、印刷、ファイルアップロード、メール添付など、あらゆる情報流出経路に対して、あらかじめ設定したセキュリティポリシーに基づいて制御することで、故意か過失を問わず機密情報の流出を防ぎます。

実現可能な対策

CWATは、『秘密情報の保護ハンドブック』に沿った以下の具体的な対策を実現し、技術情報を扱う環境の安全性を高めることができます。

接近制御

重要ファイルの暗号化による厳密な閲覧制限が可能です。また、許可されていないユーザーによる重要ファイルに対する不正操作(コピーやファイル名変更)を即時検知します。

持出し困難化

情報漏えいの経路となる印刷、外部記憶媒体、メール、Webの利用を柔軟に制御することによって、機密情報の持出しを事前に防止します。

また、独自の暗号化機能によって機密情報を保護することも可能です。

視認性の確保

PC操作に関する詳細なログを常時取得しており、「誰が」「いつ」「どのファイルに」「どのような操作をしたか」を把握することが可能です。

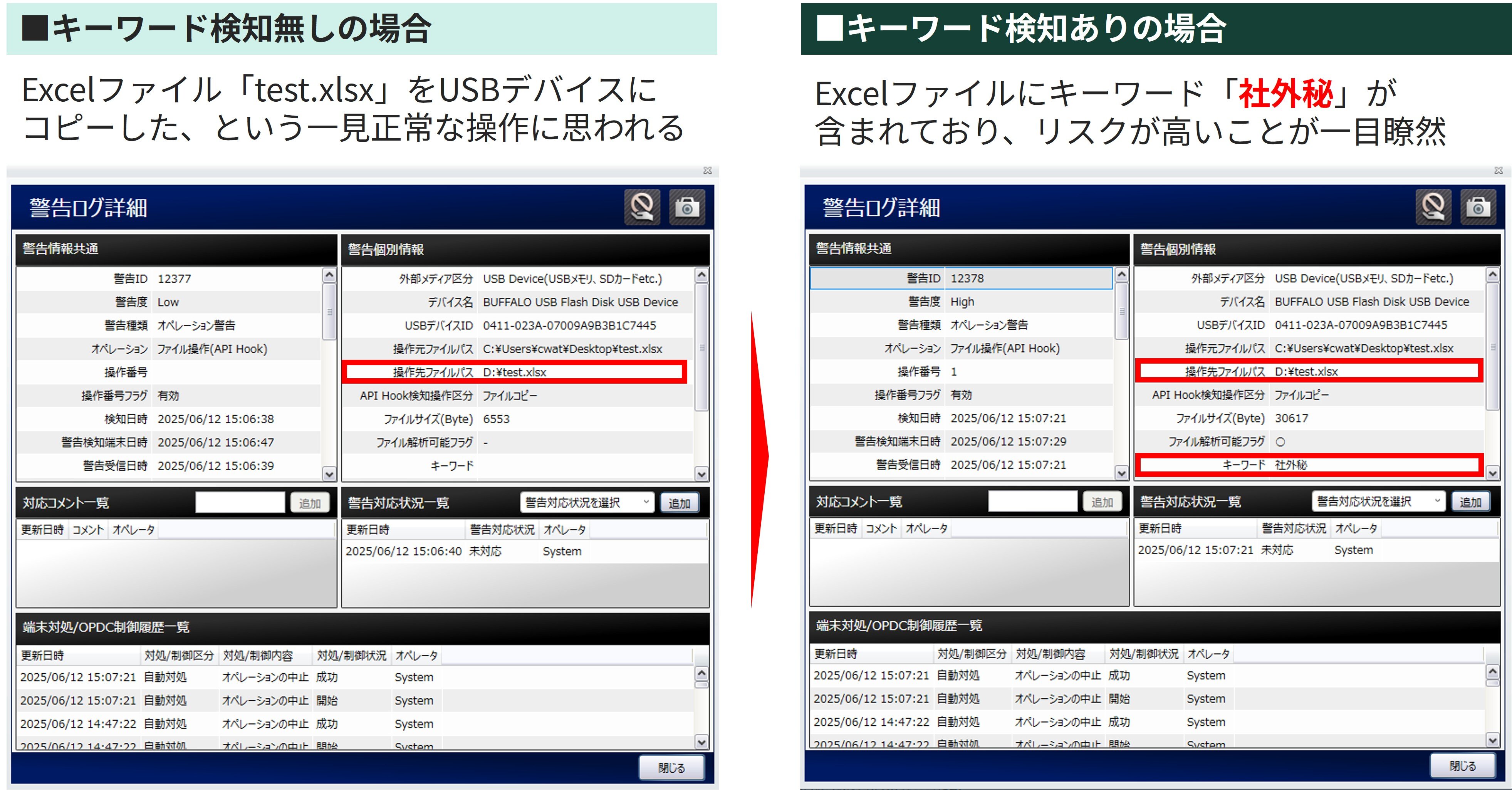

通常の操作を記録した「監査ログ」に加え、セキュリティポリシーに違反した不正操作は「警告ログ」としてリアルタイムに抽出・検知されるため、不審な動きがすぐに可視化されます。

これにより、漏えいの兆候や事実を早期に察知できる環境を実現します。

認識向上施策

事前に「社外秘」「機密情報」などのキーワードを設定することで、機密情報を自動的に識別し、Webアップロードや外部媒体へのコピー時に制御可能です。

違反操作時にはユーザーにポップアップメッセージでルールを即時周知し、意図的ではない漏えいも抑止します。

技術情報流出対策における課題の解決と漏えい対策強化

IT資産管理ツールは、端末やユーザーの操作履歴を記録するのには有効ですが、実際の漏えいリスクに対応するには限界があります。

CWATは、以下のような課題を解消し、より実効性の高い情報漏えい対策を可能にします。

操作ログの膨大さによる分析困難を解消

操作ログを通常操作(監査ログ)と不正操作(警告ログ)に分けて管理します。

リスクの高い操作を即座に通知および抽出して可視化できるため、効率よくログを分析し、機密情報がいつ、どの端末から、誰によって持ち出されたかの証跡調査や、フォレンジック(監査証跡)などに活用可能です。

正当な操作と不正操作の見分けがつきにくい課題に対応

CWATはあらかじめセキュリティポリシーでキーワードを指定しておくことで、ファイル内容を自動解析し、そのキーワードを含む機密情報の持ち出しを制御することが可能です。

また、CWATのログには操作内容とともに検知したキーワード情報が記録されるため、ログで不正操作かどうかを見分けることが可能になります。

ファイル名の変更や新規ファイルへの機密情報をコピーしてからの持ち出しといったケースにも対応でき、正当な業務と不正操作の判断を支援します。

漏えい発生後の事後対応にならざるを得ない状況を回避

セキュリティポリシーによる不正操作制御とリアルタイムに検知によって、機密情報の漏えいを未然に防ぎます。

加えて、暗号化機能により、万が一情報が漏えいしても内容を閲覧されない仕組みを提供します。

技術流出のリスクは、特定の業種や一部の部門だけに関係するものではありません。

あらゆる業種や職種、部門で技術情報は取り扱われており、組織全体での情報漏えい対策が必要です。

- CWATの資料を請求する

技術流出対策を検討されている方

技術流出対策についてよくある質問

技術流出とは何ですか?

企業や組織が保有する技術的な成果やノウハウ(営業秘密)などの知的資産が、意図せず社外へ漏れてしまうことを指します。

技術流出が起こると、どのような影響がありますか?

技術流出が起こると、市場における自社の技術優位性が低下し、売上やブランド価値に深刻な影響を及ぼします。また、対象の情報が重要技術の場合、国家の安全保障にも影響を及ぼす可能性があります。

国から技術流出対策が求められている背景は何ですか?

技術流出は、企業の競争力を損なうだけでなく、国家の安全保障にも影響を及ぼす可能性があります。特に、重要技術や未公開の特許情報が海外に渡ることで、他国の軍事力や産業競争力の強化につながるおそれがあるため、企業にはより厳格な情報管理が求められています。こうした背景から、経済安全保障推進法や重要経済安保情報保護活用法などの法制度が整備され、企業の自主的な取り組みを支援する技術流出対策ガイダンスも公表されています。技術情報の保護は、企業の責任であると同時に、国全体で取り組むべき重要な課題となっています。

技術流出の主な原因は何ですか?

技術流出の原因には、内部不正や退職者による情報の持ち出し、従業員の誤操作、サイバー攻撃などがあります。さらに、自社だけでなく、外部委託先や取引先などサプライチェーン全体からの情報漏えいのリスクもあり、広い視点での対策が求められます。

技術流出を防ぐために、企業が取るべき具体的な対策とは何ですか?

技術流出を防ぐには、情報へのアクセス制限や持ち出し防止、監視体制の整備が重要です。たとえば、アクセス権限の最小化や私物USBの使用禁止、クラウドへの無許可アップロードの制限などが効果的です。また、従業員への教育や秘密保持契約の締結により、情報の重要性を認識させることも欠かせません。こうした対策を支援するツールとして、Data Leak Prevention(DLP)のような、重要なデータの社外流出を防ぐために、さまざまな経路での持ち出しを検知・制御するセキュリティ対策ソリューションを導入することも有効な対策です。

技術流出対策において、CWATが出来ることは何ですか?

CWATは、端末上における機密情報を含むファイルの操作制御と操作ログの取得により、技術流出に繋がる行為をリアルタイムで検知・抑止できます。キーワード検査機能で、機密情報など特定のキーワードを含むファイルに対する操作のみ制御することが可能です。また、万が一ファイル自体が流出してしまった場合でも、暗号化機能により重要な情報そのものは保護することが可能です。

出典(参考文献一覧)

※1 経済産業省ウェブサイト │ 技術流出対策ガイダンス第1版 第1章-0 Case5(参照日:2025-07-04)

※2 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) │ 「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」報告書について(参照日:2025-07-04)

※3 内閣府ウェブサイト │ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法) (参照日:2025-07-04)

※4 内閣府ウェブサイト │ 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法) (参照日:2025-07-04)

※5 経済産業省ウェブサイト │ 経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための有識者会議 (参照日:2025-07-04)

※6 経済産業省ウェブサイト │秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和6年2月改訂版) (参照日:2025-07-04)