この記事は、退職者による情報漏えいについて、具体的な事例や発生リスク、予防策から事後対応、経済安全保障の観点まで網羅的に解説します。実務で活用できる対策や制度設計の参考にもなる内容です。

主な構成

- 退職者が引き起こした情報漏えいの事例

- 退職者による情報漏えいで想定されるリスク

- 退職者による情報漏えいを未然に阻止する方法

- 退職者による情報漏えいが発生してしまった場合の対応

- 退職者による情報漏えいリスクと経済安全保障の重要性

なお、情報漏えい対策を実際に検討されている方は、「抑止ではなく"させない技術"」で企業を守る情報漏えい対策製品「CWAT」の概要資料をご請求ください。

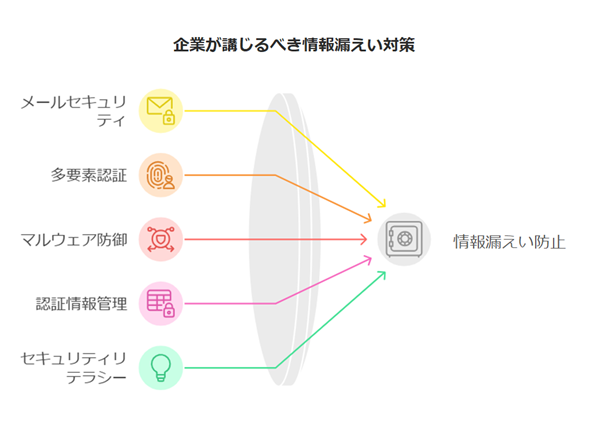

CWATには、以下の特徴があります。

情報漏えい防止機能の特長

- 情報漏えいのもととなる印刷、外部記憶媒体、メール、Webの利用を柔軟に制御可能

- キーワードチェックにより自動で重要情報を検出し保護(機密キーワードは個別に変更可能)

- 部署やユーザーの権限に合わせてポリシー(ルール)を設定し、部署/ユーザー単位の監視・制御が可能

- 独自の暗号化機能によるファイル保護と閲覧制限(万が一漏えいしても閲覧不可)

- 重要情報に対する不正操作(コピー、ファイル名変更)の即時検知と管理者通知

- 詳細な操作ログ取得によるリアルタイムの監視と不正操作の自動制御機能

- 日/英/韓/中(繁体・簡体)マルチ言語対応によるグローバルなセキュリティ対策

退職者による情報漏えい対策を検討されている方におすすめの資料

-

経済安全保障時代の

情報漏えい対策最新の法規制動向や内部不正の実例を踏まえ、DLPによって企業の情報漏えい対策を強化する方法について紹介した資料

-

従業員の不正による

営業秘密の流出を防ぐ従業員による内部不正事案の現状や発生原因を紐解きながら、

被害を未然に防ぐ方法をご紹介 -

技術流出対策

ユースケース10選現場で実践されている、DLPを用いた情報流出対策のユースケースをご紹介

目次

退職者が引き起こした情報漏えいの事例

退職者が引き起こした情報漏えいには、以下のような事例があります。

- 事例1:インターネット関連企業での顧客情報の漏えい

- 事例2:金融関連サービス企業での個人情報の漏えい

事例1:インターネット関連企業での顧客情報の漏えい

2019年にインターネット関連製品を販売する企業において、顧客情報が漏えいする事件が発生しました。

製品の技術支援の業務を担っていた元従業員が、社内のデータバンクに侵入し、情報を持ち出したとされています。

また、元従業員が持ち出した情報を、第三者に渡していたことも確認されています。持ち出されていた情報は、顧客情報約12万名分に及ぶとのことです。

情報を受け取った外部の人物は、その情報を利用した詐欺を行っていたため、詐欺を疑った顧客からの相談によって、事態が発覚したとされています。

事例:金融関連サービス企業での個人情報の漏えい

2022年、金融関連サービスを運営する企業で、内部不正による個人情報の漏えいが発生しました*1。

この事件は、解雇された元社員が勤務先の企業から不当な扱いを受けたと感じ、その報復として不正行為に至ったと考えられています。

元社員は、同社が保有する顧客情報に不正アクセスし、証券口座番号や株式の取引履歴などを含む個人情報を盗み出したとされています。その結果、約820万人分の個人情報が漏えいしました。

さらに、元社員が情報を持ち出せた要因として、解雇後もアクセス権限が適切に変更されず、データに容易にアクセスできる状態が続いていたことが指摘されました。

また、企業側の利用者への通知にも時間を要したため、利用者は長期間にわたりサイバー犯罪の被害に遭うリスクにさらされていたと考えられています。

その結果、情報漏えいを引き起こした企業およびその親会社は、被害を受けた顧客から集団訴訟を起こされる事態に至りました。

退職者による情報漏えいに限らず、様々な事例を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

情報漏えいの事例13選!有名な被害事例を一覧表でわかりやすく紹介

退職者による情報漏えいで想定されるリスク

退職者による情報漏えいが発生した場合、以下のようなリスクが想定されます。

- 秘密情報の漏えい

- 被害の拡大

- 個人情報の悪用

- 対応業務に対する負担

- 企業に対する社会的な信用の失墜

- 組織内での不信感の拡散

- 賠償金請求が発生するリスク

情退職者による情報漏えいに限らず、想定されるリスクを詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

情報漏えいのリスクを一覧で紹介!対策方法や具体的な事例まで徹底解説

退職者による情報漏えいを未然に阻止する方法

退職者による情報漏えいを未然に阻止するために、主に以下のような方法が考えられます。

- 秘密情報に関する誓約書を交わす

- 秘密情報へのアクセス権限を管理する

- オフィスに防犯カメラを取り付ける

- 業務で使用する情報端末の持出しを制限する

- 秘密情報の利用に関する規定を設ける

- リムーバブルメディアの使用を制限する

- 従業員のPCの操作ログを監視する

秘密情報に関する誓約書を交わす

誓約書とは、企業や個人が守るべきルールを明確に記載した文書を指します。

一般的に、秘密情報に関する誓約書を締結しなくても、入社時に労働契約を結んだ時点で就業期間中の秘密保持義務は発生します。

そのうえで、退職時に誓約書を締結し、遵守すべきルールの確認や処罰に関する注意喚起を行うことで、退職後に情報漏えいをした場合のリスクを改めて認識する機会となる可能性があります。

そのため、誓約書を交わすことは、情報漏えいに伴うリスクへの理解を深め、秘密情報の漏えい防止に効果が期待できると考えられます*2。

秘密情報へのアクセス権限を管理する

退職後も秘密情報にアクセスできる状態が続くと、情報漏えいが発生する可能性が高まります。

そのため、秘密情報の閲覧や操作に関する権限を適宜見直すことで、情報漏えいのリスクを低減できます。

例えば、従業員の退職日が確定した際には、職務上不要になった秘密情報へのアクセス権限を順次削除していく対応が求められます。

また、システムのアクセス権限の管理に加え、入退室に使用するICパスの権限更新や回収など、物理的なアクセス管理を徹底することも、有効な情報漏えい対策の一つです。

オフィスに防犯カメラを取り付ける

防犯カメラによって不審な動きを監視することで、不正行為に対する抑止力が働き、持出しによる情報漏えいのリスクを低減できます。

情報を持ち出す方法例として、資料やPCのモニターを撮影するケースがあります。防犯カメラを設置することで、監視されている、という意識から抑止効果につながります。

また、オフィス内に防犯カメラがあることで、不正に情報を持ち出した人物の行動を後から確認することが可能になります。

そのため、万が一退職者による情報漏えいが発生した場合でも、防犯カメラの映像記録を証拠として活用できる可能性があります。

業務で使用する情報端末の持出しを制限する

職務で利用するデバイスの持出しは、管理者から目に見えない状況を作り出します。そのため、PCなどの業務用端末の持出しを制限することで、情報の窃盗リスクを低減することにつながります。

また、制限を状況に応じて変更することも必要です。従業員が退職するまでの在職期間中に情報を盗み出すケースも考えられるため、退職が決定した段階で、制限を強化することが有効です。

秘密情報の利用に関する規定を設ける

秘密情報の利用に関する規定を整備することで、従業員の不注意や軽率な行動を抑制し、情報の適切な取扱いを促すことが可能になります。

その結果、退職者による情報漏えいの原因となる秘密情報の持出しや窃盗などの行為を防ぐことにつながります。

具体的な規定の内容としては、退職時に秘密情報が含まれる媒体を返却することや、退職後も秘密保持の義務が継続することなどが挙げられます。

また、違反した場合の罰則を設けるケースもあります。

リムーバブルメディアの使用を制限する

一般的に、リムーバブルメディアとは、PCなどに外付けして使用でき、持ち運びやすいように設計された外部記憶装置を指します。

具体的には、以下のような外部記憶装置がリムーバブルメディアに該当します。

- USBメモリ

- DVD

- CD

- SDカード

- 外付けハードディスク

- フロッピーディスク

リムーバブルメディアを使用すると、データの持出しが容易になるため、社内での使用が制限されていない場合、情報漏えいのリスクが高まると考えられます。

例えば、退職を予定している従業員がSDカードなどを使用し、社内の情報端末からデータを持ち出し、退職後にそのデータを不正に利用するケースが想定されます。

そのため、リムーバブルメディアの使用を制限することで、情報漏えいリスクの低減が期待できます。

従業員のPCの操作ログを監視する

PCの操作ログが監視されていることを従業員にあらかじめ周知することで、退職を予定している人物による不正な情報の持出しを抑止する効果が期待できます。

この抑止効果はリモートワークなどで、オフィスにいない従業員に対しても有効です。

また、退職者による情報漏えいの疑いが生じた場合、使用していたPCの操作記録を確認することで、どのタイミングで、どの経路を通じて、どのような情報にアクセスしたのかを特定するのに役立ちます。

- CWATの資料を請求する

従業員のPCの操作ログ監視を検討されている方

退職者による情報漏えいが発生してしまった場合の対応

退職者による情報漏えいが発生した場合、漏えいした情報の内容に応じた報告および情報開示、さらに再発防止に向けた、以下のような対応が重要となります。

- 情報漏えいの事実確認を行う

- 事実の裏付けとなる情報を収集・保護する

情報漏えいの事実確認を行う

退職者による情報漏えいが発生した場合、速やかに経緯や事情を確認することが重要です。

事実関係を早期に検証し、想定される影響範囲やリスクを把握しておくことで、情報漏えい発覚後の対応をより円滑に進められる可能性が高まります。

情報漏えいの事実確認の方法として、以下のような手段が考えられます。

- 情報漏えいの前触れと考えられる事象を収集し分析する

- 退職者が使用した電子端末の操作記録を調査する

- 社内外の関係者に聞き取り調査を実施する

- PCなどの貸出物品の返送状況を確認する

- 情報漏えいの疑いのある退職者に聞き取り調査を行う

事実の裏付けとなる情報を収集・保護する

情報漏えいの事実を裏付ける情報を収集し、適切に保護することも、退職者による情報漏えいが発生した際の対応として重要です。

事実の証拠となる情報として、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 秘密情報を個人のオンラインストレージに転送した記録

- 外部関係者とのメールのやり取り

- 秘密情報が管理されている社内システムに接続した記録

- 秘密情報を外部記憶媒体にコピーした記録

- 退職者が情報を窃盗できる立場だったことを証明できる社内資料

情報漏えいの事実を裏付ける証拠を収集することで、多くの場合、実行者を特定することが可能です。

実行者を特定できれば、責任の所在を明確にできるケースも多いため、情報漏えい後の対策として、事実を裏付ける証拠の収集は重要です。

しかし、情報の種類によっては、多大な労力をかけて収集しても、タイミングを逃すとアクセスできなくなることや、時間の経過とともに消去されてしまうこともあります。

そのため、裏付けとなる情報の収集に加えて、情報の保護も行う必要があります。情報を保護する際は、主に以下の対応を実施すると良いでしょう。

- 社内システムへの接続履歴を保存する

- 退職者のメールのやり取りを保存する

- 防犯カメラの映像データのバックアップをとる

- 退職者が利用した電子端末のデータを保存する

退職者による個人情報の漏えいに限らず、漏えい後の対応について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

退職者による情報漏えいリスクと経済安全保障の重要性

情報漏えいは、外部からのサイバー攻撃だけでなく、企業内部の人間、特に退職者や元従業員による意図的な不正行為によっても発生します。実際に、過去には内部関係者による営業秘密の持ち出しや、顧客情報の流出といった深刻な事例が発生しており、企業の信頼や業績に大きな影響を与えました。

近年では、経済安全保障の観点からもこうした内部不正に対する注目が高まっており、政府も対応を強化しています。2025年には経済産業省が「技術流出対策ガイダンス」を発表し、退職時の情報管理や秘密保持契約の徹底など、企業が講じるべき具体的な対策を明示しました。

これらの背景を踏まえると、内部関係者による情報漏えいリスクへの理解を深め、再発防止に向けた実効性ある対策を講じることは、企業が信頼性を維持し、競争力を確保するために極めて重要です。

退職者による情報漏えい対策を検討されている方におすすめの資料

-

経済安全保障時代の

情報漏えい対策最新の法規制動向や内部不正の実例を踏まえ、DLPによって企業の情報漏えい対策を強化する方法について紹介した資料

-

従業員の不正による

営業秘密の流出を防ぐ従業員による内部不正事案の現状や発生原因を紐解きながら、

被害を未然に防ぐ方法をご紹介 -

技術流出対策

ユースケース10選現場で実践されている、DLPを用いた情報流出対策のユースケースをご紹介

退職者による情報漏えいについてよくある質問

退職時に交わす「秘密保持に関する誓約書」は、法的にどの程度の効果がありますか?

秘密保持義務を明確にするための法的な根拠になります。ただし、秘密保持の対象となる情報が明確でない場合や、退職後の職業選択の自由を不当に制限するほど広範・長期にわたる内容は、効力が認められない場合があります。

もし情報漏えいが起きたら、企業はまず何をすべきですか?(事後対応の核となる部分)

- 事実確認と通知:ログなどの証拠をもとに漏えい情報と経路を特定し、影響を受けた顧客や取引先に速やかに通知し、謝罪します。

- 被害拡大防止: 元従業員の全システム・物理的なアクセス権を直ちに永久停止します。

- 法的措置: 警察や弁護士と連携し、差止請求や損害賠償請求を検討します。

退職者による情報漏えいが「経済安全保障」と関わるのはなぜですか?

機密性の高い技術情報が流出すると、国際的な競争力や国家の安全保障上の優位性が失われるためです。単なる民間企業の問題ではなく、国益に関わる重大なリスクと見なされます。

退職予定者のPC操作ログを監視するとき、プライバシーに配慮するためのルールは何ですか?

- 目的の事前通知: 監視の目的とルールを就業規則等に明記し、全従業員に事前に通知し同意を得ます。

- 範囲の限定: 監視を業務時間内や業務関連の操作に限定し、私的な通信内容などは対象外とします。

退職者の「アクセス権限」は、いつ、どこまで削除すべきですか?

.最終出社日(または退職日)の業務終了直後に、以下の全項目でアクセス権限を削除・停止すべきです。

- 全システムアカウント(クラウドサービス含む)

- 物理的な入退室用ICカード

- 社内ファイルサーバーや基幹システム

情報漏えいの動機は「会社への報復」以外にありますか?対策は何ですか?

「報復」以外に、転職先で使うための情報窃取や、経済的な困窮、「自分が作った情報だから」という自己正当化があります。対策の核は、適切な処遇(動機を防ぐ)とアクセス権限の厳格管理(機会を防ぐ)の両面からアプローチすることです。

出典 (参考文献一覧)

※1 The New York Times | Cash App Users May Claim Up to $2,500 in Data Breach Settlement ,(参照日:2025-03-24)

※2 経済産業省 | 秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~,(参照日:2025-03-24)

監修者プロフィール

靜間 隆二(セキュリティイノベーション本部 CWAT製品企画部 部長)

当社入社から20年以上、情報セキュリティの事業に携わる。サイバー攻撃からの対策、内部不正による情報漏えい対策の両側面で専門知識を有する。中小~国内を代表する上場企業まで幅広いセキュリティ対策を支援した実績あり。

株式会社RE-HEART 代表取締役CEO

小山雄太

Webシステム開発とITコンサルティングを中心に、要件定義から設計・開発、および運用支援まで多様な経験を持つ。近年はAWSを基盤としたクラウドインフラの設計・構築に注力し、

クライアント企業様に向けたセキュリティ対策やDevOps推進を支援する。