目次

イスラエルに関して

以前の「イスラエルとサイバーセキュリティ」と「イスラエルのサイバースタートアップ」でイスラエルに関しての基礎情報、

なぜサイバーセキュリティで先進国と言われているのか、スタートアップネーションと呼ばれる理由、そしてサイバーセキュリティのスタートアップやベンチャーに関して話をしました。

今回は、サイバーセキュリティに関する情報や日本に合うソリューションを発掘する方法、その結果(それなりに)イスラエルで当社が名前を知られるようになった経緯などをお話したいと思います。

JETRO*1によると2021年4月時点でのイスラエルの人口は934万人であり、以前にも言及したようにハイテク関連に従事している人は、その10%程度だそうです。

つまり、100万人位しかいないのですが、一方で誰か1人を通じれば首相と繋がるともイスラエルの人達は言っていました。日本ではとてもそうはいかないと思います。

もしそれが事実だとすると、そういった人が首相に繋がる人脈を持っているほど人脈が広いのか、あるいは首相が国民に近い関係の活動をされているのかと考えられます。

因みに、イスラエルのベネット首相は、1999年にニューヨークでCyotaというクレジットカードのセキュリティ企業を創業しました。

個人的に初めてイスラエルのビジネスで関係を持った企業もCyotaでしたし、当社はCyotaに出資していたため繋がりがあり、当社の創業者には、ベネット首相が首相になる際に、メールが来たそうです。

さて、それほどに人と人の関係が親密だといえるイスラエルの人達ですが、実は私の人脈拡大の理由の1つはイスラエルの人に助けられていることにあります。

- 日本で知り合ったイスラエル出身の人を通じ、現地の人を紹介して貰った

- 現地の人を介して、さらに別の人を紹介して貰った

- レストランやイベント会場等で偶然出会った人と話をして交流が始まった

- 現地の知人が転職し、新しいスタートアップや人と繋がった

など、普通の生活をしている中で意図せずに人を介して知り合った、あるいは知らないうちに人伝手で知られていた、というのが事実です。

それだけ、イスラエルの人は日本人に親近感を持ってくれており、私の下手な英語を一生懸命に聞いてくれる優しさがあったことも要因の一つでした。

イスラエルは特別なのか

ここまでの話だと、イスラエルあるいはイスラエルの国民性が特別な存在に聞こえますが、宗教や宗教に関わる習慣、そして公用語であるヘブライ語を除けば、他国の人とも大きな違いはなく単に生活習慣の違いだけとも思えます。

勿論、生活習慣(学校での教育、家族の関係、ワークライフバランス、仕事観など)の違いは大きいと言えばそうですが、人として持っている興味関心や価値観の多様性と類似性に関しては同じではないかと思っています。

前のBlogでも記載していますがイスラエルの人は非常に親日であり、とても親身に会話ができる人たちが多く、タクシーに乗っても日本から来たと言うとフレンドリーな態度になることが多いです。

ただし、重要なのはイスラエルがどうかと言うよりも、自分自身が

- 多様な文化を自然に違和感なく、理解し受け入れられるか

- 相手に合わせて、自分も心を開くことができるか

- たとえ自身の外国語運用レベルが高くなくても、現地の人と会話を楽しめるか

といった、これもまた海外だからというよりも、日本でもそういう事を自然にできるかどうかが重要になります。

流暢な会話や言語でなくても、一生懸命さや新たな出会いを楽しめるかと言うことであり、言葉が少なくてもいいのです。

要は、新しい人達との出会いが楽しめるかどうかで相手の親近感や、信頼を得ることができると言う事です。そういった意味では、私が何事も受け入れるという性格であることに助けられていると言えます。

イスラエルとの出会い

20年以上前にあった初代8200出身のイスラエル人と、たまたま同じような年齢であったこともあり現在でも交流を持っており、その人に助けられ、今に至っています。

気が付けば知らないうちに人伝手で知られていたこともあり、苦労せずとも人脈が広がり、こちらから探さなくても現在では先方から色々な話が舞い込むようになりました。玉石混交ではありますが。

困った事

はじめ数回の出張では、分からない事もあり社会システム(電車の乗り方など)も違うので戸惑うこともありましたが、すぐに慣れました。

ただし、昔から和食というか日本の食事が好きなので、イスラエルに限らずどこの国に行っても食事では寂しい思いをしています。

とはいえこれも慣れてしまえば大したことではなく、自分のいい加減な性格に助けられています。

イスラエルではシオニズム運動の成果か、関係のある人達は全員ヘブライ語を話し、街中のディスプレイもほとんど全てヘブライ語で表記されています。

しかし、これとて街中に多く存在するアロマコーヒーというチェーン店を知ってしまえば、困ることはないといった様子で、現在ではほとんど困る事はなくなっています。

ただ現在では、昨年2月に帰国以来COVID-19の影響で、イスラエルに行けず新しい出会いが無くなり、情報が既存の人脈間でのWeb会議のみになっています。早く行きたいのですが、こればかりはどうする事もできずモヤモヤしています。

イスラエル製品の採用

次に、どのようにイスラエルで製品を探しているかについてですが、方法や手段としては

- CyberTech Global、HLS&Cyberなどのイベント

- Israel Export Institute(IEI)、イスラエル大使館など各種イスラエル機関からの紹介

- 知人、知人の友人、転職した人からの紹介

- 調査会社などのレポートやWebinarからの情報

ただし、極めて重要な点は相手がスタートアップ、あるいはベンチャー企業であるということです。つまり判断、決断、計画修正などの行動が非常に早いです。

何よりも一緒に活動している仲間を含め自分たちの考え、行っていることが世間の人達に受け入れて貰え、そして必要とされると信じています。

従って、当社がこれは日本でも必要なソリューションであり、やり方も大きく間違っていないし日本でも受け入れられると感じたら、正しくそのことを伝えそして当社側の意思決定を迅速に行う事です。

時間をかけたマーケットリサーチや、顧客への確認などをしている時間は、例え必要であっても彼らからすると行動が遅いとしか理解されません。

意思表示が重要であり、その後に必要な活動をするという順序で物事が進みます。

とはいえ、本当に日本のマーケットで受け入れられるか否か(=売れるか否か)は、マーケットの状況や成熟度、政府の方針・政策や支援内容、お客様の判断基準や状況などで、不明であることは事実です。

特にセキュリティ対策というのは、いくら投資をしても業績を向上させるものではないので意味が無いと判断されがちです。

「投資により得られるメリット」と「投資しないことによるデメリット」を顧客企業の経営者がどう考えるかに左右されてしまいます。

本来、サイバーセキュリティ対策というのは「サイバー攻撃を受ける」ことが前提になっているので、「サイバー攻撃は受けて当り前」と認識されない限り「投資しないことによるデメリット」を考えてもらえません。

イスラエル製品採用時の問題

イスラエルのソリューションを勉強すると、日本にも必要なソリューションではあるが顧客企業は買おうと思わないだろう、と感じる事がよくあります。

その際にイスラエルの人に必ず言われるのが、まず先行投資的にサイバーセキュリティ対策が必要であることと、具体的対策を顧客に知っていただく必要がある、ということです。つまり先行投資としての活動ありきでないとならないと。

しかし、当然のこととして投資しても必ず報われるとは限らないので二の足を踏んでしまいます。

この先行投資をしていないことが、日本のサイバーセキュリティ対策の状況を改善させられていない元凶であり、政府や行政にその責任を押し付けてしまっているのではないかと感じています。

もっとサイバー攻撃に対する危機感を日本人の一人として持ち、その改善に向けた活動もしなければと反省しています。

先行投資は確実性がないためになかなか出来ない事も事実ですが、確実性がなくても先行投資的活動も顧客企業に当社の活動が役立つためには必要なのだと思います。

1つの製品をマーケットで認知して貰うためには、様々な場でサイバー攻撃のリスクと当社の製品やサービスがなぜその攻撃から顧客を守れるのかと言う話をして認知して頂くなど複数回の投資が必要となりますが、サイバー攻撃に対する幅広い危機感を認識してもらうと同時にその具体的な対策もストーリー性を持って認知して貰うために複数の製品をまとめて紹介すれば、一度の投資で実行可能かもしれません。

その様な方法も今後は検討していきたいと考えています。最近では日本の新聞やネットニュース等でサイバー攻撃報道が頻繁なために、日本のマーケットでもサイバー攻撃リスクの認知度が向上していること、イスラエルがサイバー攻撃では世界でトップレベルであるとの認識により、当社の提案を入れて頂ける機会が増加しています。

勿論、同時に複数製品を発掘し、採用する体力が必要ですが。

番外編

毎年4月から5月(ユダヤ暦とグレゴリオ暦の違いで変化します)に、戦没者記念日(Yom Ha Zikaron)があり、午前11時に2分間市中にサイレンが鳴ります。イスラエルの友人にサイレンが鳴っても驚かないでね、と言われる日です。

この時間になると、なんとハイウェイでも車は止まり運転手や同乗者が黙祷を捧げます。

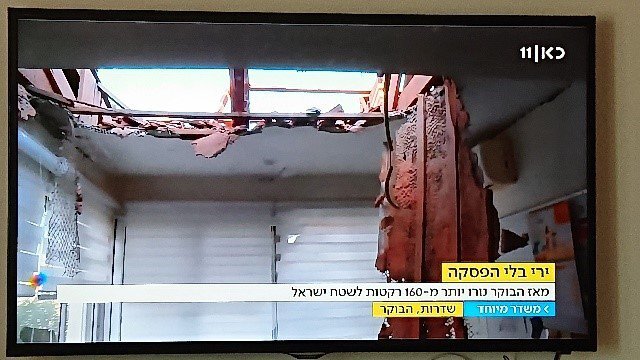

2019年11月に出張時には、テルアビブでは過去2回しかなかったという空襲警報が鳴り響き、ガザ地区からロケット砲が飛来しました。

イスラエルの人は訓練をされており、ビル影に移動しうつ伏せになっている映像がテレビに映っていました。

この日は外出禁止指示がありイスラエルの友人が電話で状況を説明してくれたので、私自身はアパートに居ましたが、知らないと非常に怖い目に会っていたと思います。改めて、内戦の継続している国だと再認識しました。その後、今年5月10日からのロケット砲の攻撃に比べると単発な攻撃でしたので助かりました。

イスラエルに行かれる際には、外務省の「たびレジ」に登録し、在イスラエル日本大使館*2のホームぺージと電話番号をメモしておいてください。

出典 (参考文献一覧)

※1 LETRO | 概況・基本統計 | イスラエル (参照日:2021-09-21)

※2 Embassy of Japan in Israel (参照日:2021-09-21)