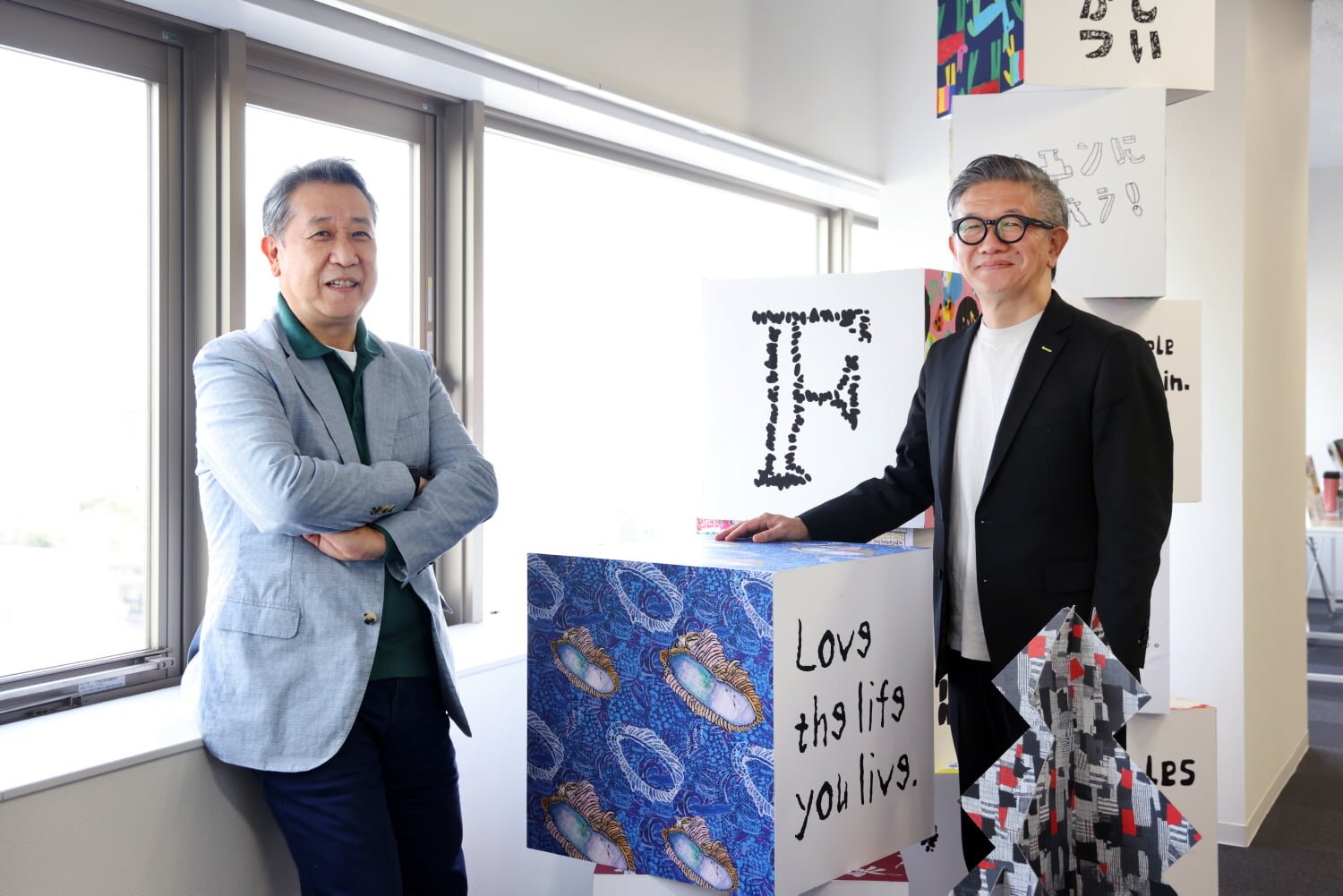

- 株式会社フクフクプラス 共同代表 兼 一般社団法人シブヤフォント 共同代表

- 磯村 歩 氏

【IWI×フクフクプラス】

障がい者アート鑑賞から学ぶ、「答えのない問い」への向き合い方

株式会社インテリジェント ウェイブ(以下、IWI)は、多様性を強みとする組織を目指し、様々な取組みを推進しています。その活動の一つとして、2022年2月から、株式会社フクフクプラス(以下、フクフクプラス)が提供する「アートレンタルサービス」を導入。障がいのあるアーティストが制作した「障がい者アート」をIWI本社に展示することで、採用活動以外でも障がいのある人の経済的自立を支援するとともに、アートを通じた社員の創造力向上とコミュニケーション活性化、多様性への理解促進に取り組んでいます。 フクフクプラスの共同代表 磯村歩氏(以下、敬称略)は、デザイナーと障がいのある人によるソーシャルプロジェクト「ご当地フォント」を展開する、一般社団法人シブヤフォント(以下、シブヤフォント)の共同代表としても活躍されています。今回の対談では、障がい者アートが組織づくりに与える影響や多様な社会のあり方について、磯村氏と当社代表取締役社長 佐藤邦光が語り合いました。

フクフクプラス及びシブヤフォントの事業について、改めてご説明ください。

- 磯村:

-

フクフクプラスは、障がいのある人のアートを活用したサービスを展開している会社です。主な事業として、企業向けのアートレンタルサービスや、障がい者アートを用いた「対話型アート鑑賞」のほか、企業の特例子会社で働く社員の方などが作成したアートを用いた、ノベルティ作成などを行なっています。

シブヤフォントは、障がいのあるアーティストと、渋谷区でデザインを学ぶ「桑沢デザイン研究所」の学生による共創プロジェクトです。アーティストが描いた原画をもとに、学生たちがフォントやパターンを作成。フォントについてはパブリックデータとして公開しており、個人の場合は誰でも無料でダウンロードして利用できるほか、さまざまな民間企業とライセンス契約を結び、商品などにご利用いただいています。

もともとは渋谷区から業務委託を受け、フクフクプラスが運営していたシブヤフォントですが、より公平性、公共性の高い事業にすべく、産・官・学・福の多様なステークホルダーによる非営利型の組織として一般社団法人シブヤフォントを2021年に設立しました。現在は、公益財団法人日本財団から採択・助成を受けて「ご当地フォント」事業を立ち上げるなど、新規事業にも取り組んでいます。

- 佐藤:

-

IWIでも2022年から、フクフクプラスさんのアートレンタルサービスを利用中です。現在は本社オフィス内に、13点のアートを展示しています。なぜ磯村さんは障がい者アートに関わる事業を始められたのでしょうか。

- 磯村:

-

現在の事業を始める前は、富士フイルムに20年ほど在籍していました。在籍期間の後半はユニバーサルデザインを担当し、障がいのある人や高齢者を対象とした操作性評価をしていたのですが、あるとき、視覚障がいのある人が「写ルンです」を使っている事例があることを知りました。旅先で撮影した写真を家族に見せるための、コミュニケーションツールとして使っていたのだそうです。理由は、「写ルンです」が触覚と音だけで全ての操作ができる唯一のカメラだから。話を聞いたとき、目からウロコが落ちました。それを機に、デザイナーとして障がいのある人に対する関心が生まれました。

富士フイルムを退職後、障がいのある人が手がけたアートとの出会いがありました。その素直な色遣いや大胆さを見て自分にはとても描けないと、大きな衝撃を受けたことを今でも覚えています。障がいのある人を"支援する""支援される"という関係ではなく、"支援しているようで支援されている"ような、共創関係をつくり出す力がある。障がい者アートに大きな可能性を感じました。

このアートをビジネスとして展開すれば、障がいのある人のアートならではの強みを社会に届けられるはず。それだけでなく、CSRという枠組みを越えて、サービスを利用するお客さまに対しても大きな価値を提供できると思いました。その思いのもと事業を立ち上げ、紆余曲折あり現在に至ります。

IWIがフクフクプラスのアートレンタルサービスを導入した経緯や社内の反響について、詳しくお聞かせください。

- 佐藤:

-

アートレンタル導入の背景には、IWIで障がい者雇用と定着を担当している社員、浅田さんの活躍がありました。

日本社会において、障がい者雇用の推進が求められています。IWIは多様性の尊重を掲げており、障がいのある人を含めた多様な社員が集う組織づくりこそが、ひいては"時代を新しくする衝撃波(ウェイブ)の震源地に立つ、世の中を変える、未来を創り出す"という創業以来の想いの実現につながると考えています

障がいのある社員の活躍という領域で、リーダーを務めているのが浅田さんです。社員が生き生きと活躍できる場をつくってくれる、すばらしい社員だと思っています。フクフクプラスとの出会いも、浅田さんから障がい者アート導入の提案を受けたことが始まりでした。私自身、アートの力で社員のクリエイティビティや好奇心を刺激できないだろうかと、以前から考えていた。障がいのある人の支援と、アートによるクリエイティビティの促進。両方の実現につながる施策だと感じ、迷わずアートレンタルの利用を決断しました。

- 磯村:

-

IWIさんは、弊社のアートレンタルをたくさん利用いただいています。現在13点のアートが展示されている本社オフィスは、まるで美術館のような印象です。

-

フクフクプラスのアートレンタルでは、約1万点の登録作品の中からアートをお選びいただきます。作品数が多いことから、「アートをある程度絞り込んで提案してほしい」というご要望も多い。しかしIWIさんは、1万点以上の作品をご覧になって、直接作品を選ばれる数少ないお客さまです。3か月に一度実施しているアート作品の入れ替えの際は、障がいのある社員の皆さまと浅田さんが、一緒に作品を選定されています。

- 佐藤:

-

アートレンタルを導入したことで、「オフィスが明るくなった」という社員の声を多く聞きました。打ち合わせの場に作品が1つあるだけでも、雰囲気はガラリと変わります。作品をきっかけに、来訪されたお客さまと会話が生まれることも多く、アートが持つ力の強さを感じましたね。

導入から1年が経った今では、オフィスや仕事の中で、障がい者アートが当たり前のものとして社内に溶け込んでいます。もし急に作品がなくなったら、皆びっくりしてしまうでしょう(笑)。「なくてはならないもの」という共通認識ができていると実感します。

私自身も、毎朝の作品鑑賞が日課になっています。障がい者アートはユニークな色使いの作品が多く、とても健やかな気分になれます。アート作品が入れ替わったときも、いつも新鮮な驚きと感動を頂いています。今後は、東京本社だけでなく、函館事業所にも展示を検討しています。

- 磯村:

-

嬉しいですね。障がいのあるアーティストは、色鉛筆のような身近な画材を用いたり、ハンドフリーで描いたりすることも多い。その結果、良い意味でテクニックにとらわれない、鮮やかな印象のアートに仕上がります。取り扱うテーマが身近な点も、障がい者アートの魅力です。日常生活を切り取った作品が多いため、親しみやすく、近しい存在に感じられます。

IWIでは、フクフクプラスの「対話型アート鑑賞法」の研修プログラムも実施しています。どのような内容か、詳しくお聞かせください。

- 磯村:

-

1980年代にニューヨーク近代美術館(MoMA)が開発した対話型アート鑑賞を範にして、障がい者アートだけを鑑賞するフクフクプラスオリジナルのプログラムです。私たちはアートを鑑賞するとき、作家名やタイトル、説明文などの情報を確認することに慣れています。そのような知識重視の鑑賞法ではない、より自発的にアートを鑑賞するプログラムとして生まれたものです。

具体的には、作家名やタイトルなどの情報を伏せ、アートだけを見て、複数人で自由に対話してもらいます。その際、ファシリテーターが「問いかけ」を行うことも特徴です。「この絵のタイトルを考えてみましょう」「このアートの次の場面では何が起こると思いますか」といった質問を投げかけ、参加者には自由に発言していただきます。

- 佐藤:

-

レンタルアートの導入時に、磯村さんにファシリテーターをしていただき、対話型鑑賞を実施しました。残念ながら私は参加できませんでしたが、年齢も役職も異なる社員同士が自由に意見を出し合っていて、とても盛り上がっていたと伺っています。

参加した開発の社員からも、アートという本業から離れた領域だからこそ、予備知識や先入観なしで意見を出し合えたという声がたくさんありました。とても貴重な経験になったのではないでしょうか。

- 磯村:

-

業務の中で「誰が何を言っても良い」という話し合いの場を設けることは、なかなか難しいですよね。その点、アートには正解がありませんから、上下関係もなく、フラットに対話できる環境を楽しんでいただけたかと思います。

- 佐藤:

-

特に技術職の社員は、「正解を出す」ことが求められがちですからね。さらに言えば、親しみやすい作風が多い障がい者アートだからこそ、自由に意見を出しやすかったという面もあるかもしれません。

- 磯村:

-

例えば、ピカソのような有名な画家の作品を使って対話型鑑賞を行うことも可能です。しかし、「ピカソといえばキュビズム」といったように、作品に関する知識を持っている方もいらっしゃいますから、「知識をもとに正解を出さなければいけない」と思い込んでしまい、知識偏重型の対話になってしまいがちです。色味が鮮やかでテーマが身近、親しみやすい特長を持つ障がい者アートが題材であれば、誰でも自由に発言しやすいわけです。

- 佐藤:

-

日本の社会には、「問い」に対して1つの「正解」があり、答え合わせをする意識が強くあると思います。社会が大きく変動している今、ありきたりな発想から新しい事業は生まれてきません。世の中を変えるために必要なのは、決まった「正解」を探すのではなく、社会が抱える課題、いわゆる「問い」を見つけ出す能力です。

社員に期待しているのは、「教科書がなければわからない」という考え方ではなく、過去の教科書にとらわれずに「自ら教科書を作る」意識を持ってもらうこと。IWIの技術者がクリエイティブな感性を身につければ、世の中を大きく変えるような、新しい事業を生み出せると信じています。

そのためには、答えのない物事を議論する環境の整備が大事です。障がい者アートの導入や対話型アート鑑賞を実施した背景にも、1人でも多くの社員に、自分の中にある"クリエイティブのスイッチ"を入れてもらえたら、という思いがありました。クリエイティブの素養を伸ばす取り組みを、今後もぜひ実施していきたいです。

「多様性」という言葉が、今さまざまな場所で使われています。一方で、その言葉の捉え方は人それぞれという印象もあります。お二人の考える多様性のある社会とは、どのような社会でしょうか。

- 磯村:

-

「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉も広まりつつあるように、多様であることに加えて、インクルージョンも大切にする社会をつくることが、一人ひとりの働きやすさ、暮らしやすさにつながると考えています。お互いの個性を尊重し、刺激を与え合うことができれば、誰もが互いの長所を生かし合える、よりクリエイティブで楽しい社会を実現できるはずです。

- 佐藤:

-

海外の人々とビジネスを始めて以来、多様性をより強く意識するようになりました。私はこれまで、20か国以上を訪れてきました。その中で実感したのは、世界には多様な考えを持った多様な人たちがいて、お互いを尊重し合いながら仕事をしているということ。多様性があること自体に、何か良いものを生み出すエネルギーがあると感じましたね。素直にすごいと思いました。

同質性が強みとされてきた日本社会は今、大きな転換期を迎えています。どうしたら日本は、お二人が考える多様な社会に行き着くでしょうか。

- 磯村:

-

まずは、身近な人に寄り添って考えることが大事だと思います。私には娘がいるのですが、「こうしてほしい」と口を出してしまうことがよくあります。しかし本来は、彼女がやりたいことを尊重し、長所を生かせる環境をどのように提供していくか、といった考え方が望ましいはず。そこにどこの会社や社会に属するか、障がいの有無などは関係ありません。身近な人に寄り添い、自分と異なる意見も尊重する。それらを実践することが、多様性のある会社や社会を実現するための第一歩だと思いますね。

- 佐藤:

-

身近な人間関係の中で絆が感じられると、幸福度が上がり、いろいろなものに寄り添えるようになります。まずは周りの人を尊重し、共に何かをすることで自分も幸せを感じられる。そこに、多様な社会をつくる鍵があるのではないでしょうか。

IWIでは、「社員一人ひとりの幸せと成長」というバリューを示しています。会社の歴史を振り返ると、創業者の安達一彦は「ハッピーチェーン」という言葉を大事にしていました。企業は幸せの連鎖を作らなければならない。この言葉には、「大企業にいる人たちは幸せで、その他の多くの人たちが不幸せ」というような社会ではなく、皆が幸せになる社会を作らなければいけない、という思いが込められています。2代目の社長は成長や向上を示す「守破離」、3代目の社長は多様な仲間と共に成長する「社員全員が友達」というバリューを示していた。こうして並べてみると、創業以来の理念が38年間継承され続け、今の「社員一人ひとりの幸せと成長」につながっていることがわかります。

- 磯村:

-

「幸せ」や「成長」、そして「多様性」といった要素が、創業以来脈々と受け継がれてきたわけですね。

- 佐藤:

-

IWIはこれからも、実直に「社員一人ひとりの幸せと成長」の実現に向けて挑戦を続けます。そのための鍵となるのは、やはりクリエイティビティです。障がい者アートの展示は、障がいのあるアーティストの経済的自立を支援する活動でもありますが、社員に対する成長を促進する面でも活用できればと思います。

今後も、「答えがないことを考え、議論し、挑戦してもいい」というメッセージを、社員に対して積極的に伝えていきたいです。

※記載された情報は公開日現在のものです。あらかじめご了承ください。