ITとOTの違い、OTのセキュリティ対策を解説

2021.03.18

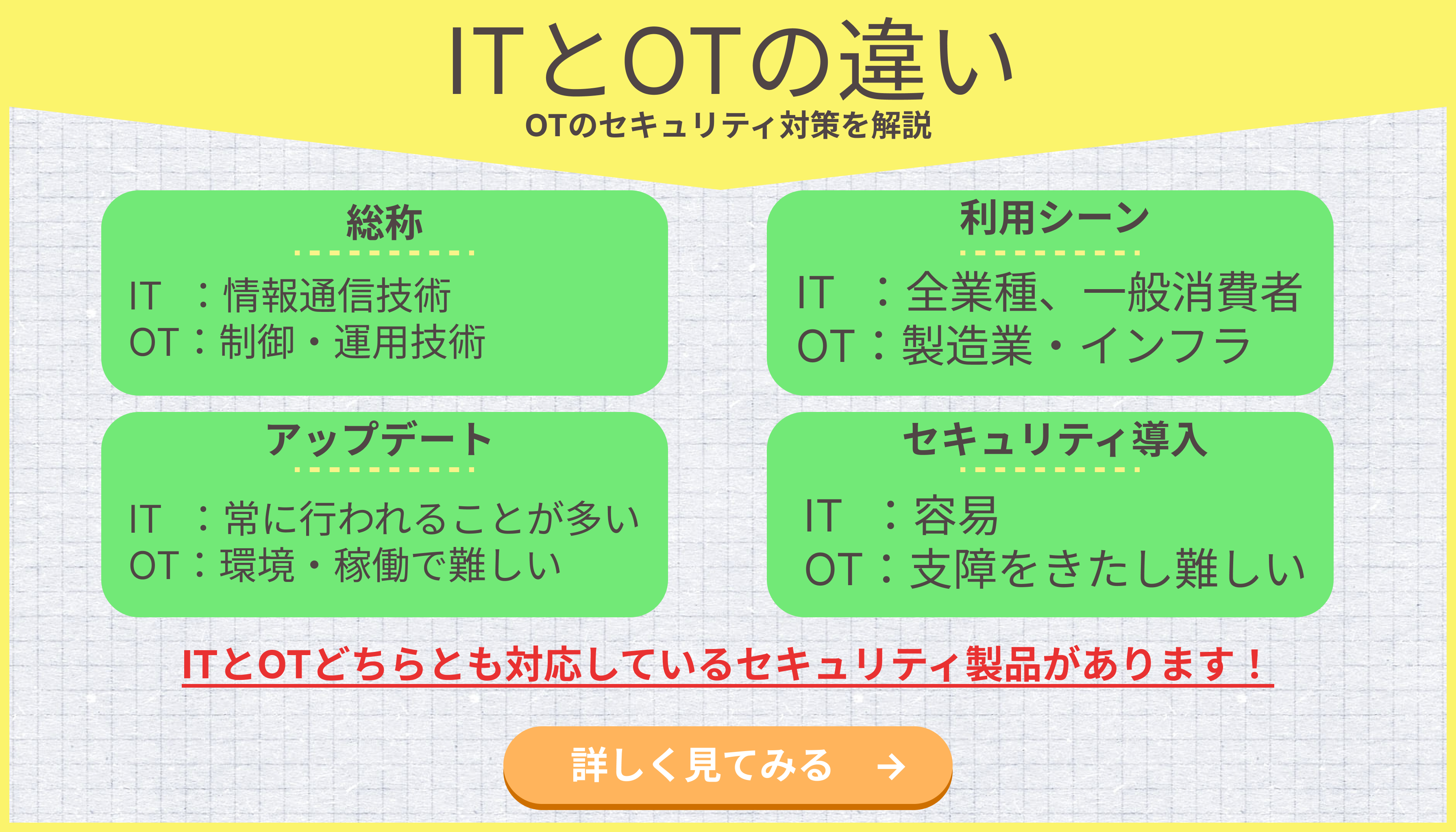

ITとOTの違い

IT(Information Technology)は、コンピューターや情報通信技術の総称です。

情報通信技術は主にPCやスマートフォン端末のハードウェア、OSやアプリケーションなどのソフトウェア、インターネット接続などの通信技術の3つに分類されています。

それに対して、OT(Operational Technology)とは、主に製造業や社会インフラで利用されているハードウェアを最適に動かすための「制御・運用技術」を総称したものです。 OT系システムは多くありますが、代表例としてPLC(Programmable Logic Controller)やDCS(Distributed Control System)などが挙げられます。近年ではIoT(Internet of Things)やタブレット端末も活用されている傾向※1にあります。

OTとITの主な違いを下記の表1で比較してみます。

表1※2

項目 | OT | IT |

利用シーン | 製造業、社会インフラ、化学プラント等 | 全業種、一般消費者 |

システムの稼働 | 24時間365日で再起動が許容されないケースが多い | 要件によるが許容範囲が広い |

通信プロトコル | 標準またはベンダ独自のプロトコル | 標準の通信プロトコル |

ネットワーク接続 | 常時接続されていない、もしくは接続されない | 常に接続されている |

更新サイクル | 10年以上 | 3年~5年 |

セキュリティ | 支障をきたす可能性があり難しい | 容易 |

パッチ適用と | ネットワーク環境や稼働の影響で容易ではない | 常に行われるケースが多い |

脆弱性スキャン | スキャンの実行と共に稼働停止する恐れがある | 容易 |

セキュリティ製品の導入難易度の観点から違いを比較すると、ITにおけるセキュリティ製品の導入は容易(ここではインストールをするまで)です。しかし、OTでは更新サイクルが長いためセキュリティ製品の動作に必要な要件を満たせていないことが多くあります。

また、OT機器はインターネットに接続されていない環境で稼働していることがあり、パッチ適用やシステムのアップデートを頻繫に行うことができません。そのため、頻繁な更新が必要な製品は、OT環境に適さないこともあります。

OTセキュリティの重要性

近年、OT環境のオープン化により汎用製品や標準プロトコルの採用が進み※3、セキュリティ対策の見直しが必要になってきています。外部とのシステム連携が増えているので、気づかないうちにクローズドネットワークで合った環境にアタックサーフェス(サイバー攻撃を受ける可能性があるもの)が発生している可能性があるのです。主に以下の3点がOT環境におけるサイバー攻撃のリスクです。

無線のアクセスポイント(AP)からの侵入

攻撃者がAPが発する電波を傍受することで、MACアドレスを入手し侵入されてしまうケースです。

Wi-Fiにおける標準通信規格IEEE 802.11では、SSIDやMACアドレスが含まれる管理フレームが暗号化されません。そのため、周囲の通信状況から誰がAPを利用しているか把握できてしまい、侵入を許してしまいます。また攻撃者からのDoS攻撃や、偽のAPを設置して情報を窃取するような侵入手口も考えられます。例えば、インターネット接続していることがあります。オフィス端末がマルウェアに感染した場合、タブレット端末を通じてクローズドネットワーク環境である保全現場に侵入し、OT機器にも感染が広がる恐れがあります。

USBメモリからの侵入

クローズドネットワーク環境やオフライン環境で利用されることが多いOT機器はデータのやり取りをUSBメモリで行っているケースがあります。そういった場合、攻撃者が企業に対してUSBメモリを配布することで、USBメモリ経由で侵入されてしまう危険性があります。

OTセキュリティ対策のポイント

上記のITとOTの違いにある表1から、OT機器のセキュリティ対策の要件は下記のとおりです。

・OT機器の動作に支障をきたさない、小さなプログラムであること

・通信との接続がされてなくても防御性能を落とさないこと(アップデートを頻繫に行わない)

・他のアプリケーションと競合しにくいこと

・脆弱性スキャンを行わなくともエンドポイントを保護する防御手法なこと

OT環境のセキュリティ対策ができる「Morphisec」

上記で述べたOTセキュリティ対策のポイントを満たすセキュリティソリューションは多くありませんが、当社で取り扱っているMorphisec(モルフィセック)は総合的にクリアしています。

Morphisecは、特許技術であるMoving Target Defense(メモリのランダマイズ)という防御手法を用いています。シグネチャに依存せず定期的な脆弱性スキャンを不要とする防御手法のため、アップデートが行えない環境においても防御性能を低下させることなく攻撃を防ぐことができます。

また、メモリのランダマイズの防御手法はアプリケーションの動作を妨げないほど処理が低く、端末負荷が非常に低いので競合しにくいことも特徴です。

実際に、に導入※5がされており、クローズドネットワーク環境での内部システム運⽤に活用されています。導入前に行われたPoC(実証実験)では、問題が発生せずに導入が決定されました。

動作するOS環境はWindowsだけではなくLinuxにも対応可能です。詳細はMorphisecの製品ページからご確認ください。

OT環境にも導入実績があるセキュリティ対策ツール「Morphisec」に関するPDF資料がダウンロードできます。

・「Morphisec」の概要資料・Morphisecとアンチウイルスソフトの6つの違い・Morphisecが防いだ新種・亜種の命名されたマルウェア一覧1.経済産業省|IoTセキュリティ対応マニュアル産業保安版(第2版)(参考:2022-03-09)

2.NTT Communications|制御システムのセキュリティと対策技術OsecTのご紹介(前編)(参考:2022-03-09)

インテリジェント ウェイブ|工場などのOT系サイバーセキュリティ(参考:2022-03-09)

3.IPA|制御システム向けセキュリティマネージメントシステム CSMS(Cyber Security Management System)認証 の取り組みについて(参考:2022-03-09)

4.NPO日本ネットワークセキュリティ協会|情報セキュリティインシデントに 関する調査結果 ~個人情報漏えい編~ (速報版)(参考:2022-03-09)

5. インテリジェント ウェイブ|大日本印刷株式会社が蕨工場のセキュリティ対策にMorphisecを導入(参考:2022-03-09)